IV

No recuerdo exactamente en qué momento me hice mayor.

Algunos cambios son bruscos. Llegan sin pedir permiso, como una tormenta que arrasa con todo. Como la tormenta que cayó uno de los veranos que pasamos en el chalet.

Elena y yo nos sentimos los últimos supervivientes de la tierra esa noche, escuchando desde la seguridad de nuestra habitación como la lluvia azotaba incansable el tejado, y como los truenos sacudían la urbanización.

A la mañana siguiente, los caracoles trepaban por las paredes del jardín y las hojas de periódico navegaban sin mucho éxito en nuestra piscina.

Pero hacerse mayor no es como una tormenta. Se compone de muchos cambios, tan pequeños y sutiles que cuesta interrelacionarlos.

A veces, son algo tan simple como empezar a ver el descampado de cerca de casa como un descampado.

Para mi hermana y para mí, fue mucho más en nuestra niñez. Situado en medio de la urbanización, parecía una tierra salvaje no conquistada por el hombre.

La crecida hierba que rozaba nuestras rodillas y los muebles allí abandonados, tesoros a nuestros ojos, alimentaban la fantasía de ser exploradores. De entre todos ellos, destacaba uno: el viejo sillón.

No tenía un aspecto impresionante. El cuero marrón que lo revestía estaba rasgado por muchos sitios, y a veces, al sentarte, podías sentir los muelles rozando la piel.

Elena y yo pasamos muchas tardes viendo ponerse el sol desde allí. Antes de volver a casa sudados y fatigados, aquel era nuestro momento para creernos descubridores de una civilización perdida.

Una en medio de todo ese terreno edificado.

Hacerse mayor es algo tan sutil como pasar en coche cerca de allí y darte cuenta de que alguien se ha llevado el sofá. O ver un cartel anunciando la próxima construcción de más chalets en ese terreno.

De pronto, el descampado se parece un poco más a un descampado. De pronto, el chico que te devuelve la mirada desde el espejo trasero del coche ya no es un niño.

Y algo cambia en tu forma de mirar.

Elena y yo también cambiamos en esos años. Nuestros cuerpos comenzaron a ser distintos, y nuestra habitación pasó a ser dos espacios separados por un fino tabique.

Mi hermana, en algunas cosas, comenzó a tener secretos que yo no podía entender. Secretos que tenían que ver con ciertos cambios propios de la edad, y para los que pedía consejo a mi madre o a sus amigas del colegio.

Nunca habíamos tenido secretos el uno para el otro. Pero tuve que asumir que había ciertas cosas en la vida de mi hermana donde yo no podía entrar. Eran, de alguna forma, su propio descampado. Un terreno privado.

Eso no distanció nuestra relación, pero sí la hizo distinta. Y, cuando asumimos los cambios sin necesidad de palabras, supimos que estábamos creciendo.

Crecer también tiene que ver, para mí, con una chica en bicicleta una tarde de verano. Recuerdo la goma de sus ruedas en el asfalto, y las dos coletas donde llevaba recogido el cabello.

Regresaba de jugar en el descampado con Elena, y ella nos sonrió brevemente al pasar ante nosotros. Vivía dos calles más allá, pero no iba al mismo colegio y nunca fuimos amigos.

Sin embargo, siempre guardaré en mi memoria el breve instante en el que su vestido se levantó y dejó entrever algo más de su pierna de lo que era habitual. Recuerdo la piel morena de esta y el lunar que tenía en el muslo interior.

Fue apenas un momento, advertido solo por mí. Pero aún hoy recuerdo la sensación de que en mi cuerpo se había abierto una cañería por la que fluía una corriente de agua hasta entonces desconocida.

Aún hoy, cuando camino por la calle, todavía creo que en cualquier momento girará la esquina una chica subida a una bicicleta.

V

Recuerdo el museo.

Elena y yo teníamos siete años. A causa de nuestra edad, no acompañamos a nuestros padres al funeral de mi abuelo. Sin embargo, supimos guardar el luto a nuestra manera.

Por ejemplo, nunca ocupando su butaca favorita cuando íbamos a la casa del pueblo. Aquel objeto quedó como representación de su paso por el mundo, aunque solo los más cercanos supiéramos su significado.

Como una huella en la arena que, con el tiempo, el viento y la marea van borrando. Pero, mientras permanece ahí, aquellos que sabemos su secreto la identificamos con la persona que la dejó.

En junio de ese año, escribí por primera vez sobre la muerte en una redacción para el colegio. Debíamos escribir sobre un familiar fallecido. Y creo que en las palabras del niño de entonces ya estaba el pensamiento del adulto de hoy.

Pero volvamos al museo.

Mi tía Sara se había quedado con nosotros, y pasamos el día dando una vuelta por la ciudad. Para dos niños que apenas habían salido del extraradio, aquello fue como una gran aventura.

Los pasos de cebra se convertían en nuestra imaginación en las tablas de un puente sobre las que teníamos que saltar para no caer al vacío que representaba el espacio de en medio.

Y, si queríamos hablar, lo hacíamos a través de Ernesto.

Era este un esqueleto que mi padre compró el verano anterior en una gasolinera. De la cabeza le sobresalía una cuerda para colgarlo del espejo retrovisor del coche. Sin embargo, le dimos un uso muy diferente.

Mi hermana y yo nos lo colgábamos de la muñeca cada vez que uno de nosotros quería hablar, e imitábamos, a la manera de un ventrílocuo, una voz rasposa y propia del viejo pirata que imaginábamos había sido Ernesto en vida.

A mi hermana le salía bastante mejor que a mí.

Sin embargo, nunca nos pusimos de acuerdo sobre las causas de su muerte. Para Elena, fue un marino enamorado del mar que acabó arrojándose a este sabiendo que era la única forma en que podían estar juntos.

Yo, en cambio, le imaginaba muerto en alguna pelea a causa de un tesoro que se negó a abandonar. Era increíble como cada una de las versiones construía a una persona totalmente distinta.

Al igual que en una obra de teatro, lo último que veías antes de que cayese el telón podía cambiar el significado de toda una vida.

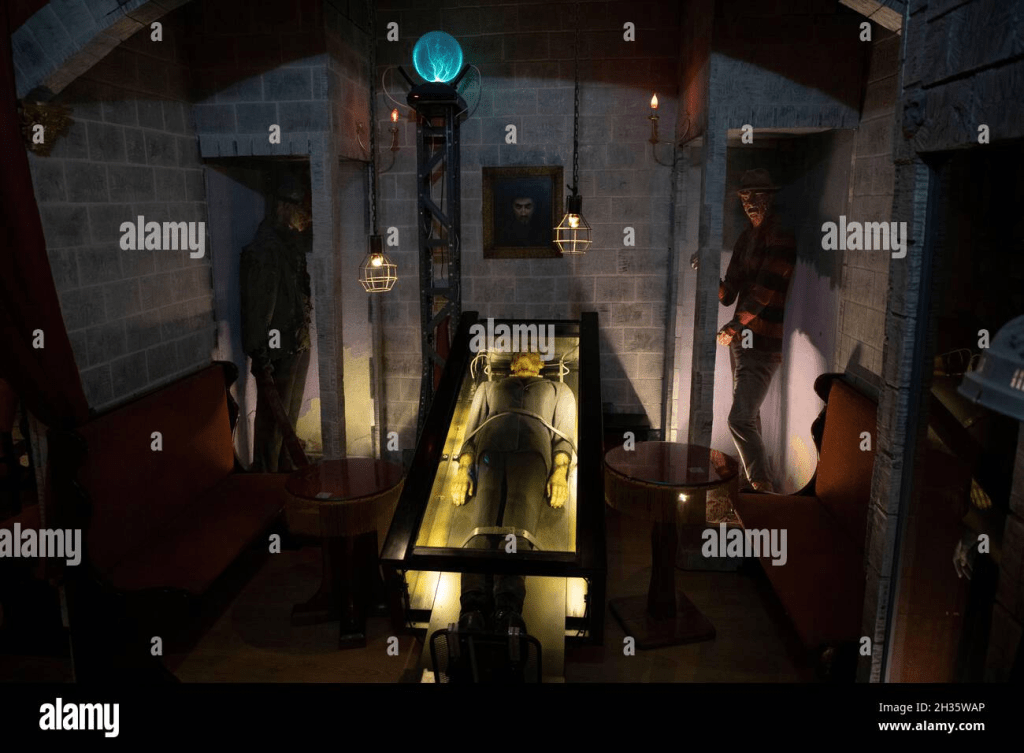

Al final del día, la tía Sara nos llevó al museo. Tenía una iluminación espectral y estaba lleno de figuras de cera que observaban a los visitantes desde vitrinas de cristal.

Una de las zonas estaba dedicada a los monstruos.

Recuerdo a aquel hombre grande y lleno de cicatrices que entonces solo conocía por salir en una vieja película en blanco y negro. Las correas que lo sujetaban, y los tornillos que le sobresalían en el cuello, resultaban terroríficamente realistas.

Recordé la escena en que arrojaba a una niña a un lago en la película, y esta se ahogaba. En ella, tenía la misma mirada que la figura de cera: inocente a pesar de su aspecto monstruoso.

-Quería saber si la niña flotaba- me dijo Elena cuando volvimos a ver la película años después- Por eso la tira al agua. No es malo, solo tiene curiosidad.

Pero entonces aún no conocía el secreto tras la mirada del monstruo, y esta me persiguió durante varias noches.

También estaba un hombre con sombrero y la piel quemada. Una de sus manos tenía afiladas garras de metal, y su rostro traslucía una increíble maldad. Su pose era amenazadora, como la de alguien dispuesto a atacar.

Fue entonces cuando me dí cuenta de que me había quedado solo en la sala de los monstruos.

No sé en qué momento salieron Elena y mi tía, pero su ausencia me convertía en la única persona en medio de todos aquellos seres. Deseé que mi corazón latiese más despacio para que no delatara mi humanidad.

La decoración del lugar, en forma de mazmorra, y la mortecina iluminación contribuían a reforzar el carácter opresivo de este. Caminé asustado por varias estancias, pero solo encontraba a más seres terroríficos.

Entonces, recordé el secreto que me contó una vez mi hermana. Hablábamos sobre cómo lo hacían las figuras de cera para estarse quietas todo el día en el mismo sitio. Y ella salió con una de sus sorprendentes teorías.

Según dijo, estas siempre se movían cuando no las mirábamos. Y siempre volvían a la misma posición cuando volvíamos a mirar.

Al principio, imaginé aterrado que esos seres de cera se movían a mi espalda, y que el hombre quemado extendía sus afiladas garras para atraparme. Un escalofrío me recorrió al imaginar estas agarrando mi nuca.

Pero, si la teoría era cierta, en mí también estaba el poder para detenerlas. Así que, cada tres pasos, me giraba y las miraba para obligarlas a volver a su sitio. Y, para mi gran alivio, funcionó.

De esta forma, poco a poco, me fui acercando a la salida de la sala de los monstruos. Y estos iban quedando cada vez a menos distancia de mí, repelidos por el poder de mi mirada.

Finalmente, salí. Y casi grité cuando choqué en el pasillo con lo que al principio confundí por otra figura de cera. Pero, cuando mi tía apareció para calmarme, me di cuenta de que solo era mi hermana simulando ser una de estas.

-Si quieres que me mueva, deja de mirarme- dijo, en un tono que me hizo reír una vez se me hubo pasado el susto.

Mi tía Sara tenía miedo de volver a perder a uno de nosotros en alguna confusión y, por suerte para mí, decidió que era hora de irnos del museo.

Cogido de su mano y de la de mi hermana, caminé todo lo deprisa que me permitían mis pequeñas piernas en dirección a la salida. Entonces, oí que alguien me chistaba a mi espalda.

Al girarme, vi que allí estaba. Libre del cristal que le retenía, el hombre quemado señalaba un cartel de «prohibido correr´´ mientras se llevaba una de sus horribles garras a la boca pidiéndome silencio.

Aceleré aún más el paso, y recibí como una bendición el sol y el sonido del tráfico en el exterior.

Deja un comentario